私が最も好きなAkima&NeosのKing Rocker Bass IIをご紹介いたします。

なかなかレビュー記事がないため、少しでも情報提供ができればと思います。

このエフェクターは歪みのエフェクターですが、プリアンプ的に音質補正としても使用でき、私はプリアンプ的なイメージで使用しています。

個人的には最強のプリアンプだと思っており、このエフェクターを入手してからはエフェクターボードから外したことはなく、常にかけっぱなしにしています。

それくらい愛用するエフェクターのレビューをしていきたいと思います。

King Rocker Bass II/Akima&Neosの概要

King Rocker Bass IIの概要から説明します。

メーカーサイトから引用。

ベース用のドライヴ系ペダルですが、歪ませるためだけでなく、プリ・アンプ的に音色のコントロールがコンセプトです。

Biteは良質なハーモニクスを付け加え、Mistはアタック、ローエンドをコントロールします。

そして、弦、ポジションによる音量のバラつきを整えてくれるので、歪みを必要としない方にも好評です。

もちろん、ハードに歪ませますが、従来の歪み系エフェクターと違い、歪ませて、音が引っ込んでしまう事がありません。

逆に前に飛び出してきます。これは、他にはない全くのオリジナルの回路設計によるものだからです。

ハイ・アウトプット・レベル設計で従来のエフェクターより、かなり大きく出来るのも特徴です。

Akima & Neos HP : https://akimaandneos.com/service/item.html

メーカーサイトにある通り、よくあるベースの歪み系エフェクターは歪ませることで音が引っ込んでしまいアンサンブルで何を弾いているかわからないとなることが多いのですが、このエフェクターは歪ませても音が引っ込みません。

むしろ音が前に出てくる感覚で、このエフェクターを通すだけで音抜けがよくなります。

チューブアンプをドライブさせたようなサウンド

King Rocker Bass IIの歪みは、Darkglass B7Kシリーズなどの現代的な歪みとは違い、チューブアンプをドライブさせたようなサウンドです。

B7Kシリーズをハイファイの歪みとすると、King Rocker Bass IIはローファイな歪みです。

プロベーシストが使用されているアンプを見ると、チューブアンプを使用されている方も多いと思います。

チューブアンプでしか出せないサウンドがあるため、わざわざ重たいチューブアンプを使用されていると思うのですが、King Rocker Bass IIはまさにチューブアンプを足元に置いたイメージに近いです。

私はチューブアンプから出すベースの音が最もいい音(好きな音)だと思っているのですが、いくらベースアンプで音作りしても、PA卓に送る信号はベースアンプの前段の信号が多いため、お客さんに聞こえているのはベースアンプを通していない音であることが多いです。

足元にKing Rocker Bass IIを置くことで、アンプで鳴らしているような音をPA卓に送ることができるため、自分が頑張って作った音をお客さんに届かせることができます。

色々な真空管プリアンプを試しましたが、個人的にはKing Rocker Bass IIが最もアンプを通したような音になり、かつ音抜けもよくなるKing Rocker Bass IIを常用しています。

コントロールノブの説明

コントロールは一見するとわからないため、メーカーHPを参考にしてみたり自分で使用してみての説明と解釈を記載します。

- Mist:低音域(個人的にはローミッドと解釈)のコントロール

- Bite:歪み量のコントロール

- Level:出力のコントロールとあるが、個人的には高音域(プレゼンスに近い)のコントロールと解釈

- Master:音量のコントロール

Mistは低音域(個人的にはローミッドと解釈)のコントロール

Mistは低音域のコントロールで、Mistを上げることで音が太くなります。

Mistを極端に上げても音抜けが悪くなることはなく、ベースの最もおいしい周波数のローミッドがピンポイントで上がるイメージです。

Mistで音抜けをコントロールするイメージです。

個人的には9時~12時の間で使用することが多いです。

Biteは歪み量のコントロール

Biteは歪み量をコントロールします。

9時より上げるとかなり歪みます。

チューブアンプで鳴らしている感じを出すために、若干歪むくらいの8時くらいに設定しています。

かなり格好いいローファイ的な歪みで、歪んでも音が引っ込まないのが不思議。

Levelは高音域(個人的にはプレゼンスと解釈)のコントロール

Levelは出力のコントロールと記載がありますが、個人的には高音域のコントロールだと認識して使用しています。

個人的には超高音域のプレゼンスに近いと解釈しています。

12時より少し上げたくらいからアンプで鳴らしている空気感を出すことができると思っています。

Levelを上げても少し歪んだように聞こえたりもするため、Levelの高音域を決めた上でBiteで歪み量を調整することが多いです。

Masterは音量のコントロール

Masterで最終的な音量をコントロールします。

12時くらいにするとかなり音量が上がる印象です。

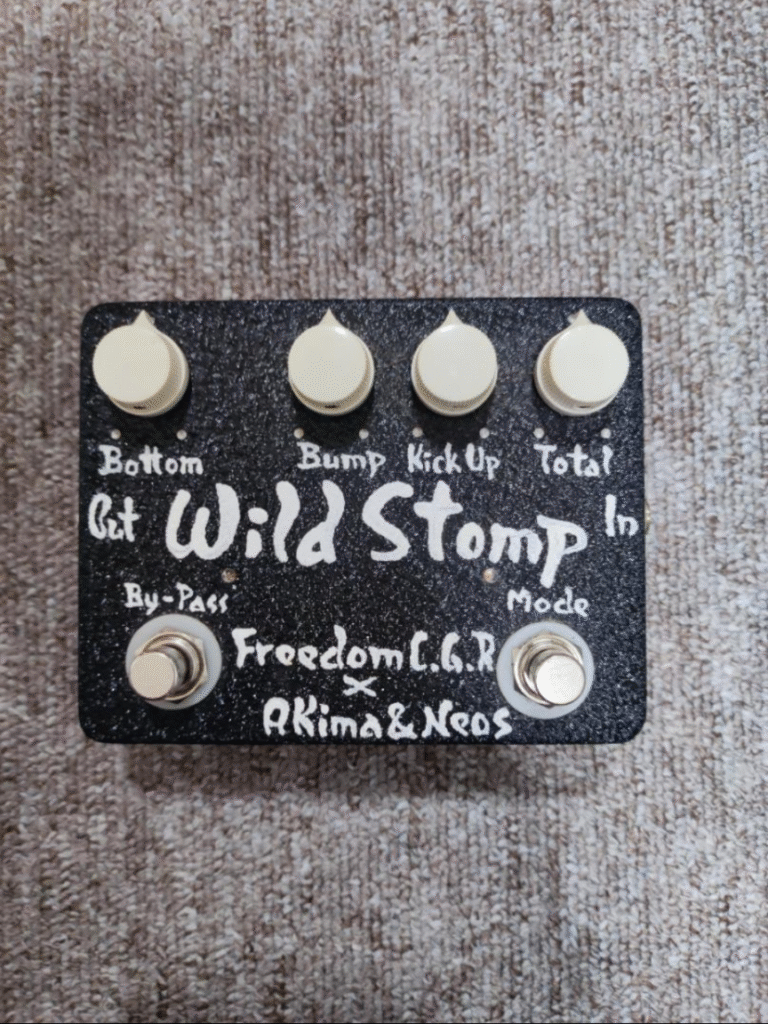

Wild Stompとの違い

同じようなエフェクターにWild Stompというものがあります。

Wild Stompも実際に購入し使用していました。

個人的には、King Rocker Bass IIの方が歪みと高音域成分を細かく調整できると感じたため、King Rocker Bass IIを使用しています。

Wild Stompのコントロールつまみの説明

・By-Passスイッチ:本エフェクターのオン/オフ

・Modeスイッチ:クリーンと歪みの切り替え

・Bottom:低音域とアタックのコントロール(個人的にはローミッドと解釈し、King Rocker Bass IIのMistとほぼ同じ印象)

・Bump:歪みと高音域のコントロール(King Rocker Bass IIのBiteとLevelが1つのつまみに集約された印象)

・Kick Up:Bumpの音量をコントロール

・Total:メインの音量をコントロール

Wild StompとKing Rocker Bass IIとの違い

King Rocker Bass IIとWild Stompの大きな違いは、クリーンと歪みを使い分けることができるかどうかという点になります。

Wild StompはModeスイッチがオフの場合はクリーンのみとなり、BottomとTotalのみ動作します。

Bottomは、公式にはローエンドとアタック感を調整となっていますが、King Rocker Bass IIのMistのコントロールノブと同じローミッドのブースト加減の調整という印象を受けました。

Totalで音量を調整します。

Modeスイッチをオンにすることで、歪み部分のコントロールBumpとKick Upも動作するようになります。

Bumpは歪みと高音域の量を調整し、Kick UpでBumpの音量を調整します。

このBumpノブは、King Rocker Bass IIのBiteとLevelのノブが1つになっている印象を受けました。

Bumpを上げることで、BiteとLevelが一緒に上がっていく印象です。

個人的には、King Rocker Bass IIでBiteとLevelを調整することで、より細かい設定ができ、自分の目指す音に近づけることができると感じたため、King Rocker Bass IIを使用しています。

自分の中では、若干歪んでいるくらいが自分のクリーンの音としているので、Wild Stompを使用しても、歪みを踏みっぱなしになり、クリーンと歪みを使い分ける必要がなかったというのもあります。

逆に言えば、クリーンと歪みを使い分けたい方にとっては、Wild Stompも十分選択肢に入るのではないでしょうか。

自分の使い方

King Rocker Bass IIの自分の使い方を説明します。

冒頭でも述べたように、真空管アンプを通した音を出すエフェクターとして、プリアンプ的な使い方をしています。

Mistでローミッド(音抜け)を調整、Levelでアンプの空気感を調整、Biteでアンプの歪み感を調整、最後にMasterで音量を決定しています。

そのセッティングとして、Mistを9時~12時、Biteを8時、Levelを1時、Masterは10~12時くらいにセットしています。

自分は指弾き、ピック弾きを使い分けるのですが、指弾きとピック弾きで音の傾向が違うため、前段に複数プリセットを保存できるイコライザを置いて、King Rocker Bass IIに入れるようにしています。

指弾き用とピック弾き用でアタック感やロー感、音量が違うため、指弾きとピック弾きで出したい音を出せるように、King Rocker Bass IIの前段でイコライザにて音を調整しています。

King Rocker Bass IIのおかげで重たいチューブアンプを持ち運ぶ必要もなくなり、最近流行している小型D級アンプでも真空管アンプのような音を出せるようになりました。

まとめ

King Rocker Bass IIは本当に唯一無二のエフェクターです。

価格は決して安くはないですが、このようなエフェクターは探してもないため、とても貴重です。

個人的には、歪みエフェクターやプリアンプとも違い、チューブアンプのコンパクト版エフェクターとして使用しています。

コメント